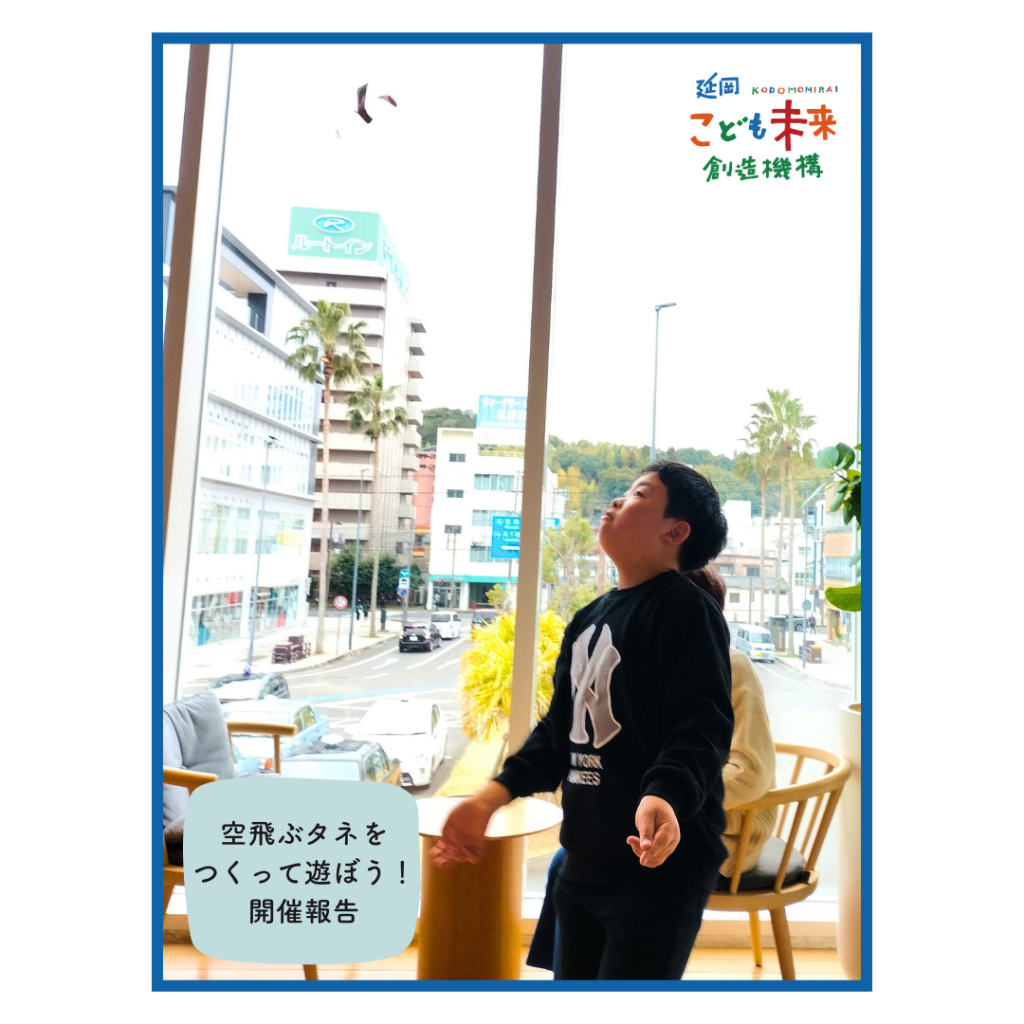

3月8日に「空飛ぶタネをつくって遊ぼう!」を開催し、60名の方に参加していただきました!

機構でインターンシップをしている東京学芸大学の学生たちと企画・運営を行い、当日もスタッフとして参加者にレクチャーしてもらいました。

今回は使わなくなったチラシを活用し、まず、学生たちが製作した「空飛ぶタネ」の型紙に合わせてハサミでカットしました。それから折り目をつけたり、クリップでおもりをつけたりして、主に2種類の「空飛ぶタネ」をつくりました🍃

1つ目は「ツクバネ」という種で、上に投げるとクルクルと回転しながらゆっくりと落ちていきます。その様子を見た参加者の顔には、思わず笑顔がこぼれていました。羽根の枚数やひねり具合、おもりの数で回転数や落下速度も変化するので、各々が思い描く理想の飛び方を目指して工夫する様子が見られました😊

もう一種類はグライダーのような形をした「アルソミトラ」という種です。上手に飛ばすと、遠くまでスイ―ッと滑空します。ただし、そのためには折り目の微調整や、そっと優しく落とすといった飛ばし方のコツが必要で、コツを掴むまでに少し時間がかかります。それでも、参加者たちは「もっと遠くへ飛ばしたい!」と何度も挑戦し、試行錯誤を繰り返しながら徐々にコツを掴んでいきました。自発的な遊びのなかで反復練習が生まれ、楽しみながら学ぶ姿がとても印象的でした😄

一度コツを掴んでからは、徐々に飛距離や滞空時間を伸ばせるようになり、同時に飛ばしてどちらがより遠くまで、または長いあいだ飛ばせるかといった競技が自然と生まれ、新たな遊びをつくって楽しむ参加者も見られました!

また、学生が木をイメージして装飾したくす玉は特に未就学児に大人気で、自分たちがつくった種が高いところからたくさん落ちてくる様子に心を弾ませていました。このくす玉はただ楽しいだけでなく、高い木の上からたくさんの種が落ちることで、より広範囲に広がるという植物の生存戦略を体験的に学べる工夫がされています🌳

本ワークショップを通して、植物や物理学の面白さ、ものづくりの楽しさを少しでも感じていただけていたら幸いです。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました🌈

またぜひ機構のイベントに遊びに来てください!

🦀 🦀 🦀

余談ですが、今回の「空飛ぶタネ」のように生き物がもっている仕組みを応用したものづくりのことを「バイオミメティクス(生物模倣技術)」と言います。自然界には、何億年、何万年という長い進化の過程を経てたどり着いた、いわば“究極”の形や機能があります。それらを模倣することで、人間が思いつかないような新しいデザインや技術を生み出すことが可能になります。とても面白い分野なので、興味のある方はぜひ調べてみてくださいね~