10/5~2/26までの約5カ月間(全6回)で、「STEAMラボ」を開催しました!

中学生2名が参加し、身近な課題に焦点を当て、地域の大人や地域おこし協力隊インターン、東京学芸大学の教授らと協力しながら、自分たちの「ありたい姿」の実現に向けて具体的な解決策を導き出す探究活動を行いました。

【STEAMラボとは?】

東京学芸大こども未来研究所が提唱する、STEAM教育の「7つのプロセス」を用いて、自分自身の発想で、身のまわりの生活や社会の問題を見つけ出し、よりよい生活や社会にしていくための価値を創り出す力を身につけていくプロジェクトです。

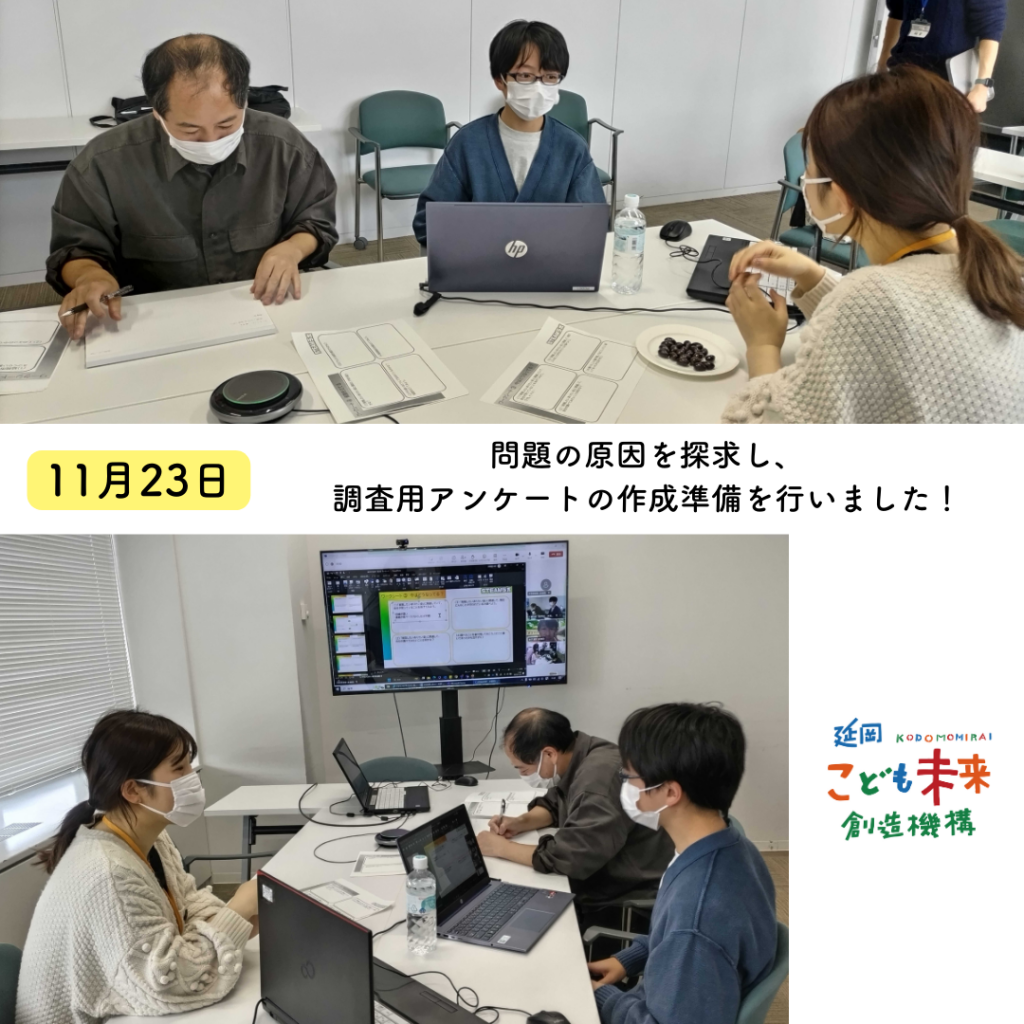

初回は、市役所の方から延岡市の現状と課題を提示していただき、マクロな視点で探究テーマを探っていきました。そこから参加者は、ファシリテーターとの対話を通して、より自分たちの身近にある具体的な課題に目を向けていき、「学校でもっとパソコンとかタブレットを使いたい…」「気兼ねなく楽しく話せる場所があったらな…」といった「ありたい姿」にたどり着きました!

2回目は、STEAMラボの見学も兼ねて中高生を対象に「モクテルをつくって市長と語ろう!」を開催し、8名が参加しました。この回では、理想のモクテル(=ありたい姿)を設定し、それを実現させるために試行錯誤しながらレシピを完成させ、その価値を他者と共有するという、STEAMラボの本質を体験してもらいました!

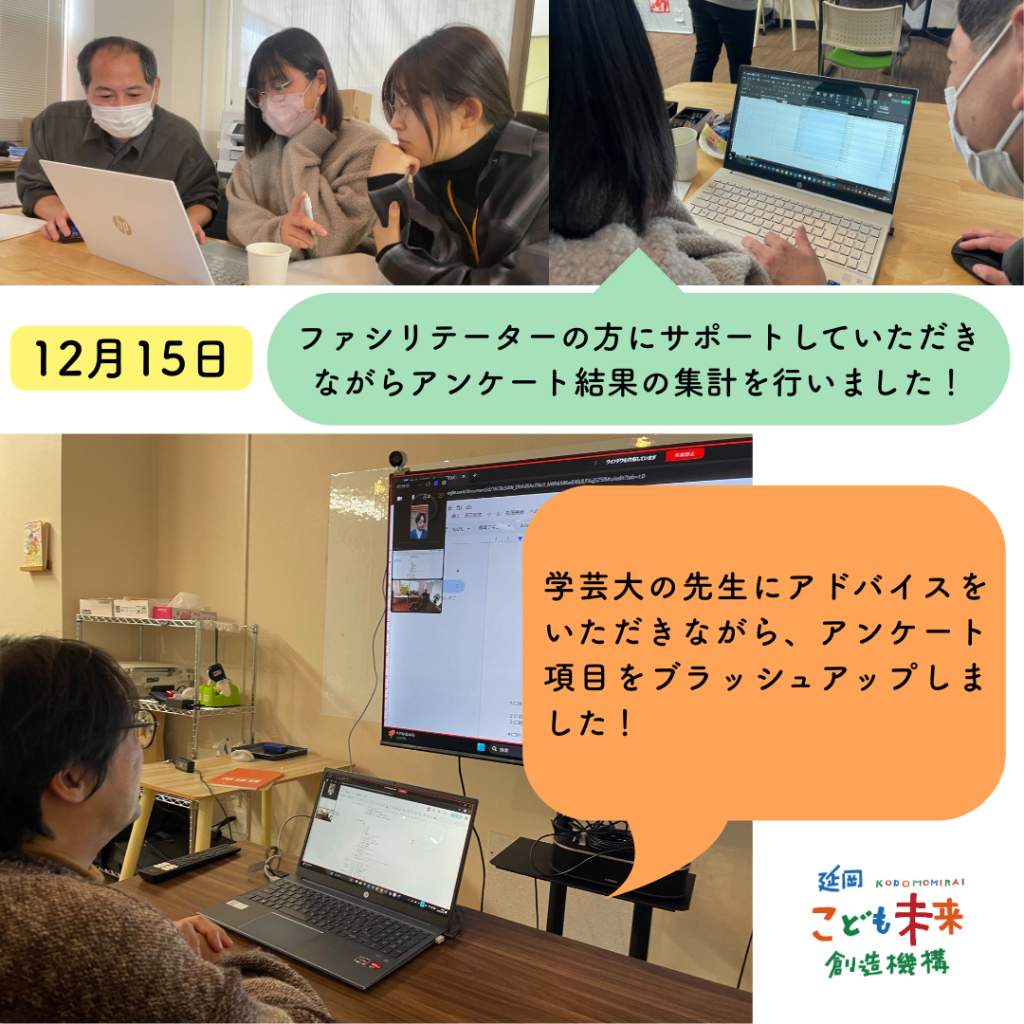

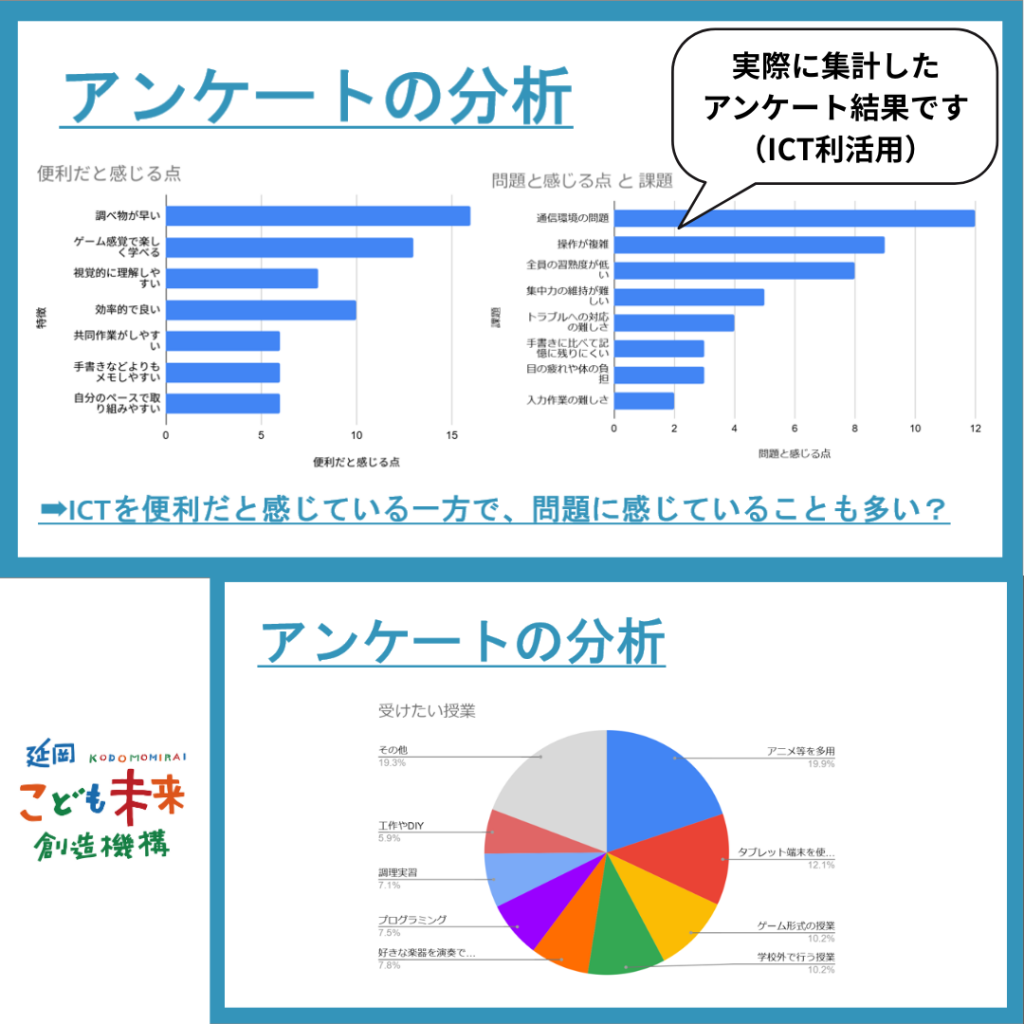

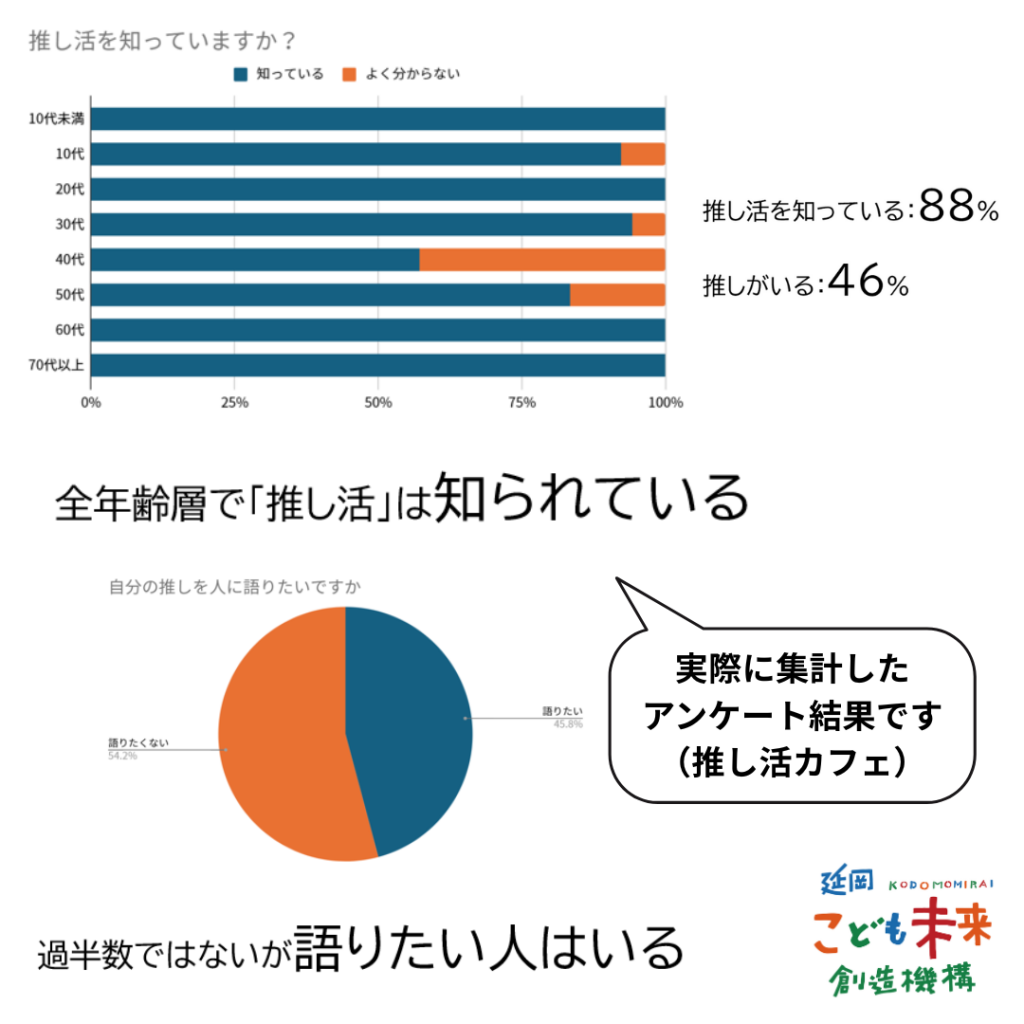

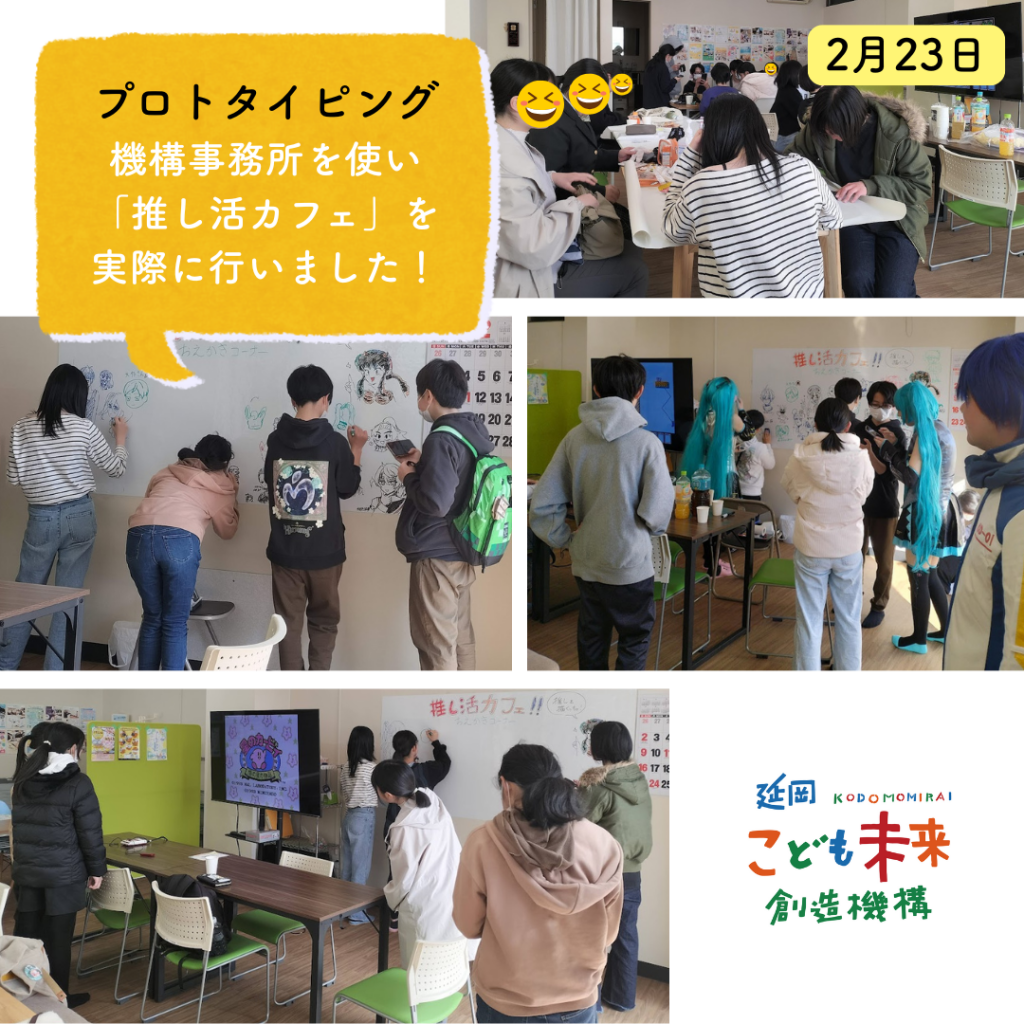

3回目以降では、参加者自身の興味関心によりフォーカスした探究を続けるなかで「学校でのICT利活用」「推し活カフェ」というテーマが浮かび上がりました。そこから、理想と現実のギャップを調査するためのアンケートを作成し、回答結果をデータサイエンスの手法を用いて分析したのち、考察を通してプロトタイピングの内容を固めていきました。

Designスクールとのコラボ発表会では、これまでの活動を振り返りながら、「課題設定の理由」「データサイエンスで特定した課題の原因」「プロトタイピング案」を発表しました。

発表後には、東京学芸大学や慶應義塾大学の先生方から「自分たちで新しい価値をつくり出す際に、自分が好きなものを選ぶっていうのは大事なポイント。想いの強さが探究の原動力になる。」「アンケートを取って、自分だけではなくて周りのみんなもそう思ってるよってことを提示してるのがすごくいい。社会で新たな価値を生み出すときに、自分のわがままだけではなくて、みんなの意見も取り入れて一つの方向性を出すことはとても大切。」という今までの活動を学び化するフィードバックをいただきました。

◇ ◇ ◇

課題の発見、調査方法の決定、結果の分析、そしてファシリテーターとの対話を通した深い考察と、そこから生まれた理想と現実のギャップを埋めるためのプロトタイピング。

およそ5カ月間という、機構のプログラムのなかでは比較的長期なSTEAMラボでしたが、時間をかけるからこそ参加者の学びはより深まり、確かな「生きる力」になったと思います。参加者からも「自分の経験の範囲や視野が広くなってとても良い経験をしたと思っている」との感想があり、とても意義のある活動だったことが伺えます。

また、長い間モチベーションを保ち続けられたのは、やはり自分たちの「好き」を探究していたからだと思います。好きなもの、興味関心のあるものに対する人間の探求心は大きなエネルギーを持っています。そして、その延長線に「学問」はあります。

子どもたちの「好き」や「興味関心」を丁寧に「学問」とつなげ、見える世界を拡げていくこともまた、教育の目的なのではないかとSTEAMラボを経て改めて考えさせられました。

参加してくださった皆さま、ありがとうございました!

今回のSTEAMラボで身に付けた探究のプロセスは、さまざまな分野で応用できるものです。ぜひこれからも「STEAM」していってくださいね!