実績一覧

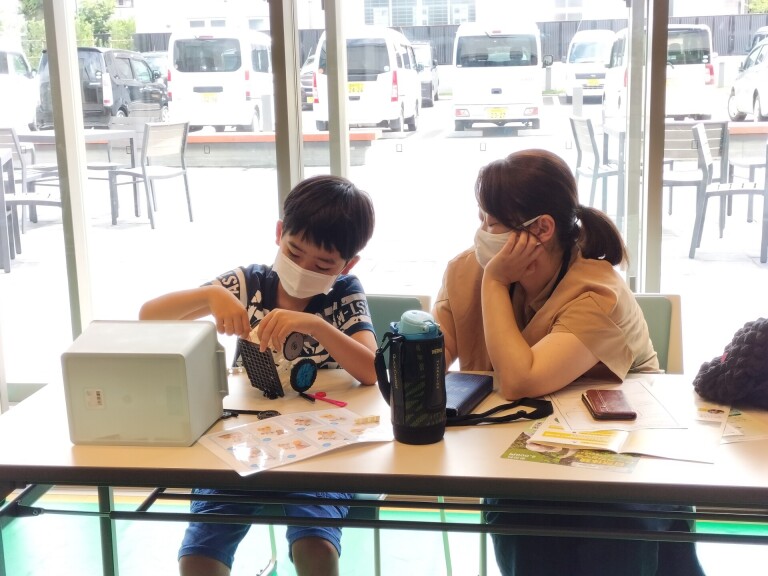

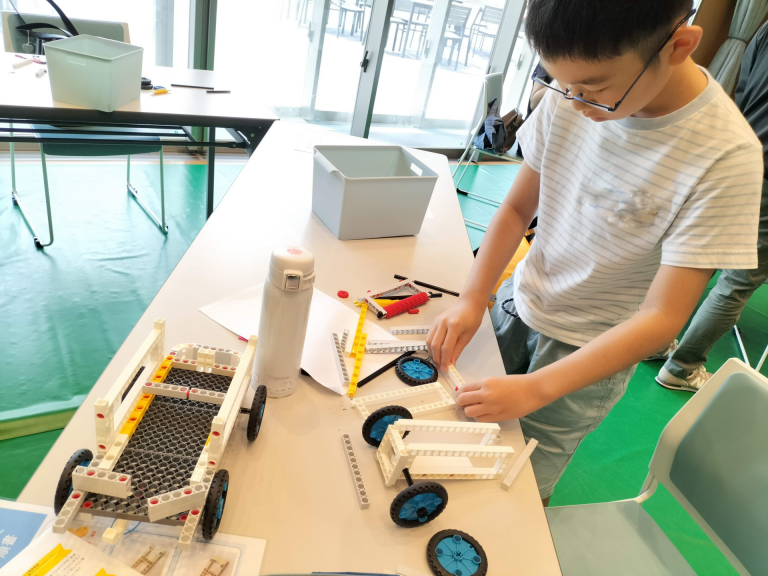

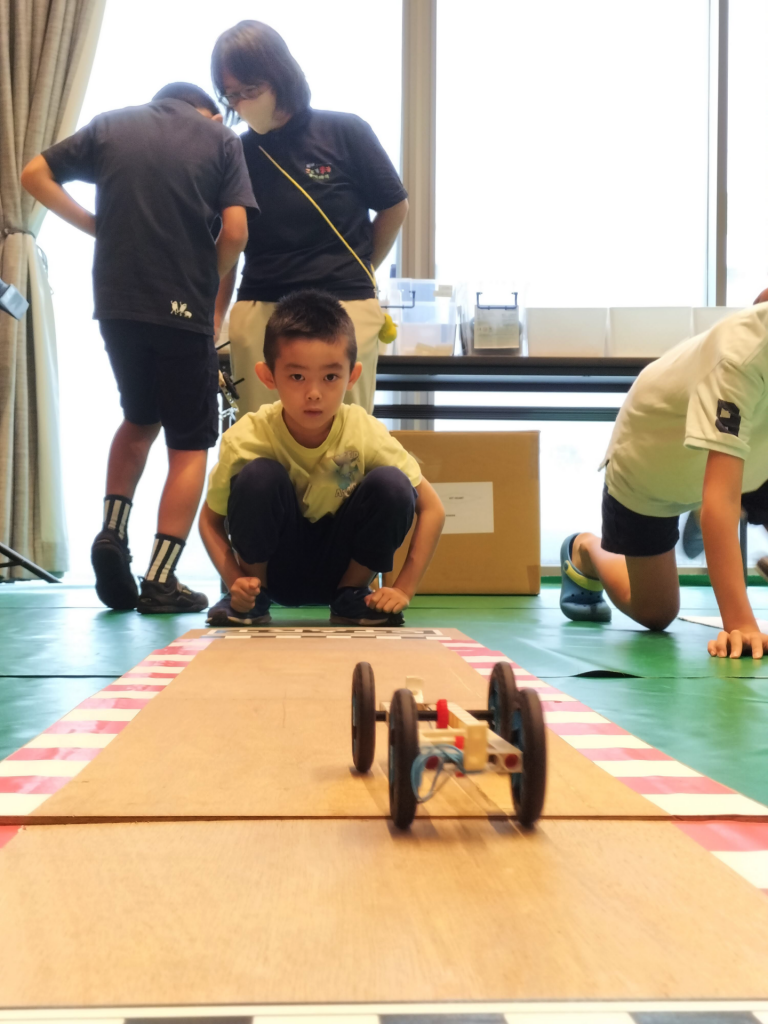

東京学芸大こども未来研究所 STEAMワークショップ

子どもたちが楽しみながら試行錯誤を繰り返し、課題解決に向けて主体的に学びに向かう力、工夫する力、失敗しても諦めない力などを育みます。現在は東京学芸大こども未来研究所と連携しながら進めています。

STEAM(スティーム)…実用的なもののしくみを創り出すエンジニアリング(E)の活動を通した教育の中で、科学(S)、技術(T)、アート(A)、数学(M)の視点から総合的に育てられる学び。本ワークショップでは、これまでにGigoブロックを使用し、自分の思い描いたものを形にする活動(ゴムの力で動く車や水力発電、ロケットランチャー制作)と、データサイエンス(グラフを見比べてデータを分析し発表)、プログラミング(信号機のプログラミング)などを行いました。

- 開催実績

2019 07.27/07.28

■技術教科研修会

開催場所:カルチャープラザ

対象:小中学校教職員および教育関係者

参加者数:13名

■信号機をプログラミング

開催場所:市役所講堂

対象:小学3~6年生

参加者数:親子47名

2020 11.29/12.09

■ゴム動力カーを作ってゴールを目指せ

開催場所:市役所講堂

対象:小学1~3年生

参加者数:親子118名

■データを分析して食品ロスを減らそう

開催場所:市役所講堂

対象:小学4~6年生

参加者数:親子16名

2021 07.31

■ゴム動力カー(ゴムの力で動くオリジナルの車をつくろう)

開催場所:市役所講堂

対象:小学1~3年生推奨

参加者数:親子60名

■モーターカー(電気の力で動くオリジナルの車をつくろう)

開催場所:市役所講堂

対象:小学4~6年生推奨

参加者数:親子61名

2022 07.30/07.31

■ゴム動力カー

開催場所:社会教育センター

対象:小学1~3年生推奨

参加者数:親子98名

■水力発電

開催場所:社会教育センター

対象:小学4~6年生推奨

参加者数:親子18名

■ロケットランチャー

開催場所:社会教育センター

対象:小学5~6年生推奨

参加者数:親子38名

2023 07.29/07.30

■ゴム動力カー

開催場所:延岡市役所2階講堂

対象:小学1~3年生推奨

参加者数:親子55名

■水力発電

開催場所:延岡市役所2階講堂

対象:小学4~6年生推奨

参加者数:親子18名

■ロケットランチャー

開催場所:延岡市役所2階講堂

対象:小学5~6年生推奨

参加者数:親子58名

- 参加者の声(抜粋)

【R4年度】

「子どもに答えを言うのではなく、一緒に試行錯誤できたのが楽しかったです。親の方が楽しんでたかもしれません!」

「こどもは集中して取り組んでいました。普段、自分から聞くことが出来ないのに、先生に聞きに行けた事にも驚きました。親子とも有意義な時間を過ごさせてもらいました。」(保護者コメント)

「組みたて、どうやったらうまくとぶか、どうしたらどんなふうに飛したいで書いたように飛ぶか考えるのが楽しかったしがんばった」(こどもコメント)

【R5年度】

「親子で色々考えて一緒に作ることが出来たので楽しかったです。」「組み立てが一人でできることにびっくりしました。」「親はだまってみることを頑張りました。」(保護者コメント)

「ちょっとした角度や力の入れ方の違いで飛び方が違って面白かった」「車を作るときにどうしたら良いか色々考えることが楽しかった」(こどもコメント)

STEAMワークショップ(延岡こども未来創造機構主催)

ブロックでのものづくりを通じて、試行錯誤する力や、自分の設定した目標や課題を解決する力を育む、「STEAM教育」の視点を取り入れたWSです。家庭でも楽しめる身近なSTEAMの要素を加えて実施。

- 開催実績

2023.08.03/08.04/08.08

開催場所:野口遵記念館 フリースペースB

対象:小学生とその保護者

参加者数:55名

2024.04.13/04.14

開催場所:ヘルストピア延岡、エンクロス

対象:小学生とその保護者

参加者数:34名

- 参加者の声(抜粋)

【R5年度】

「歯車の間にストッパーを入れることで固定できて、長く、真っ直ぐ走らせることができた。」(こどもコメント)

「はじめてのsteam楽しかったのでもっとしてみたいです。 」「子供の顔がとても充実している様子でした。是非今後も機会を作って頂ければと思います。(保護者コメント)

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」

様々な競技の現役、OB・OGのスポーツ選手などを「夢先生」として学校へ派遣し、「夢を持つことの素晴らしさ、その夢に向かって努力することの大切さ」を学びます。

- 開催実績

2019.12.09/12.10

開催場所:北方学園中学校・三川内中学校・岡富中学校

対象:中学2年生

参加者数:135名

2020.12.08/12.09

開催場所:北川中学校・島野浦中学校・南方中学校・南浦中学校(オンライン開催)

対象:中学2年生

参加者数:57名

2021.12.08/12.13

開催場所:南方中学校・北川中学校・西階中学校(オンライン開催)

対象:中学2年生

参加者数:142名

2022.12.08/12.09/12.12/12.16

開催場所:恒富中学校・西階中学校・延岡中学校・岡富中学校(オンライン開催)

対象:中学2年生

参加者数:390名

2023.12.11/12.12

開催場所:北川中学校・黒岩中学校・延岡中学校(対面開催)

対象:中学2年生

参加者数:129名

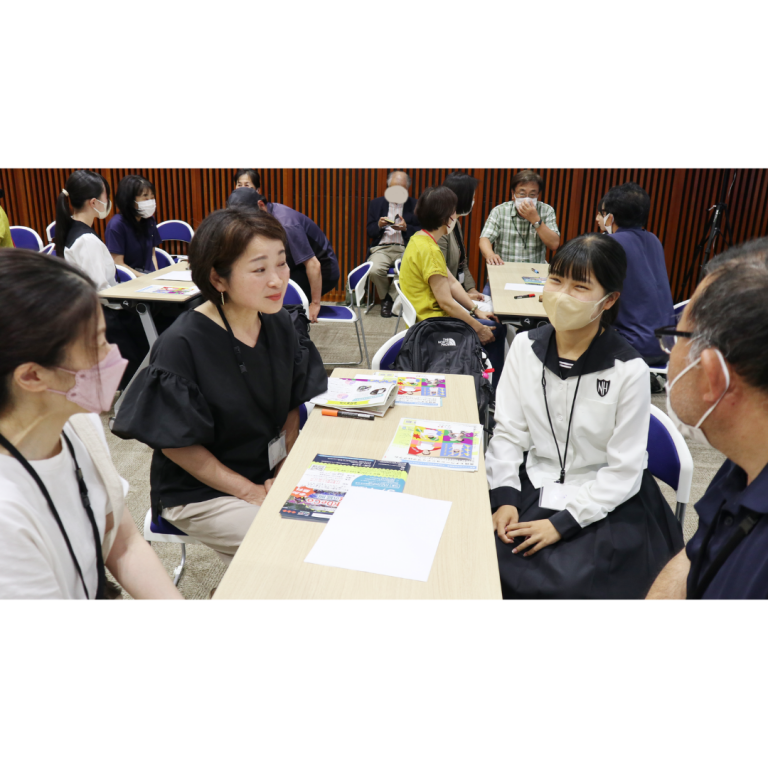

慶應義塾大学SFC研究所 高校生向け「論理コミュニケーション」

慶應義塾大学SFC研究所が開発した、論理的な記述力(論述力)を含むコミュニケーション論の方法。多数派に依存せずに、社会に受け入れられる方法で自分の論を発信できる力を身につけていきます。

この「論理コミュニケーション」により、将来どんな分野に進んでも必要となる力が身につくことになります。

- 開催実績

2022.07.16~08.29

開催場所:中小企業振興センター・機構事務所・オンライン

対象:高校生

参加者数:12名

初回は、慶應義塾大学SFC研究所 井上孝志 上席所員による対面授業 以後、オンラインと対面のハイブリットで開催

慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 梅嶋真樹 特任准教授による特別講義なども開催した。

全員の生徒が「以前より論述力がついたと思う」と回答しました。

2023.07.15~08.28

開催場所:延岡市コワーキングスペース・機構事務所・オンライン

対象:高校生

参加者数:4名

- 参加者の声(抜粋)

【R4年度】

「どのようにして論理的に書くかを話し合ったりした。自分と違う経験をしている人がほとんどで、豊富 な事例が聞けて勉強になった。」

「論コミに参加する前より文章が書きやすくなりました。夏休みの宿題であった作文も、昨年と比べると文章の書くスピードが早くなりましたし、内容も設計図を使うことで 1 つの意見に絞ってしっかりと自分の意見を書くことができました。」

「それぞれの授業の中で自分の知らないことがたくさん分かり、その都度新しい知識として身につけた」

【R5年度】

「最初は全く根拠や事例が浮かばなかったが、段々とスラスラ書いていけるようになった。それにともなって文の量も増えていった。」

「今回参加してよかったと思うことはたくさんあるが、特に意見などを出すにともなって、いろいろな物事に対してちゃんと考えれるようになったのが良かった。」

「他校の人と趣味や最近の自分のニュースについて話したり、論コミ以外に学校や大学のことについて聞けたりすることが出来たことが印象に残った」

グラフィック・ワークショップ

自由に筆を動かし創作・表現する楽しさを感じるワークショップです。

- 開催実績

2021.11.06

開催場所:社会教育センター

対象:中学生~大学生及び保護者

参加者数:8名

東京学芸大学の正木賢一准教授が講師として来延し、様々なモダンテクニックを使って自由に絵を描き、偶発的にできた抽象的な絵にストーリーをつけていく「絵モーショナルbook」を制作しました。言葉だけではない表現の楽しさを知り、また、様々な大人と関わりの中で、自らの表現を受け入れてもらう体験を通して、自己肯定感を育む取組みを行いました。

- 参加者の声(抜粋)

「大学の講義、作成に経験を娘とできたことがありがたいです。 できあがった物を通して娘の世界をのぞくことができ、その色使いの優しさを知り、嬉しかったです。」

「1人1人話や絵に個性がでていて、楽しかった。美術の時間では今回のような絵は書けないので、新鮮だった。」

非認知能力講座

「非認知能力は社会で求められる力」

コロナ禍において生徒同士の接触が減る中、学力などの数値化できる「認知能力」だけで自分を評価し、生きづらさ を感じる環境が生まれています。 他者との協働やコミュニケーション、思いやりなど様々な人と関わる力である『非認知能力』の視点を知り、メタ認 知や自己の強み等を理解することを目的に非認知講座を開催しました。

- 開催実績

2021.03.19

中学生オンライン特別講座「日本一の走るティックトッカ―が君たちに伝えたい成長の瞬間」

開催場所:オンライン

対象:中学生

参加者数:13名

プロランニングコーチであり人気インフルエンサーで もある三津家貴也さんを講師にお招きし、困難な環境 を乗り越えて、自分らしく生きていくにはどうすれば よいのか、皆で考える特別講座を開催しました。

長引くコロナ渦においては、子どもたち同士の関わりやコミュニケーションが減り、孤立感やこれからの社会への不安など生きづらさを感じる状況が続いています。困難な環境を乗り越えて、自分らしく生きていくにはどうすればいいのでしょうか。その答えを探すためのヒントを、Tiktokで活躍されている三津家貴也さんから学びました。

2021.03.24

開催場所:岡富中学校

対象:中学1年生

参加者数:110名

弘前大学の小田直弥助教からは、非認知能力の捉え方や社会で求められる力であること、ペルーの旅行会社UKHU Travelの丸石成吾さんからは、非認知能力を活かして海外で活躍されている実際の生活や思いについてお話いただきました。

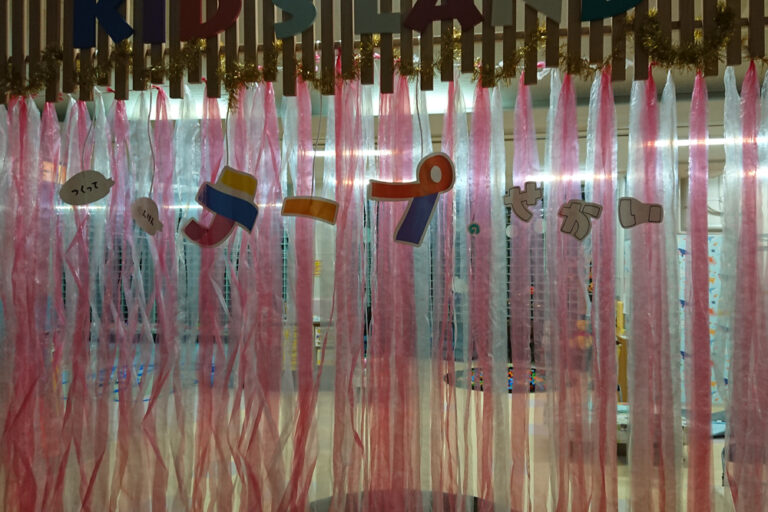

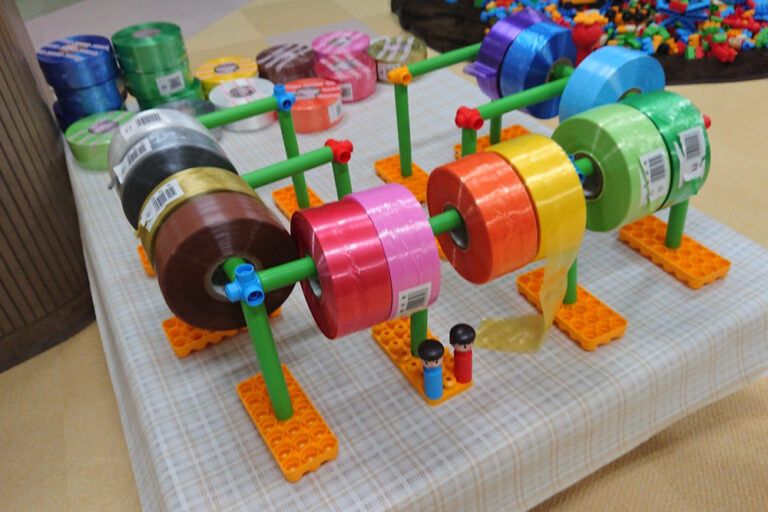

テープワークショップ

テープを使って遊ぶイベントを行いました。

- 開催実績

2021.01.08

開催場所:ヘルストピア延岡 キッズスペース

対象:3~6歳児

参加者数:親子117名

3歳~6歳向けと小学生向けの2コースを企画し、感染症拡大の影響で小学生向けコースは中止した

プレーパーク

薪割をしてみたり、のこぎりで木を切ってみたり…子どもたちが自由にのびのびと、やってみたいことに挑戦できる、「遊びの達人」になれる環境づくりを行います。

こどもたちの主体性や協調性、社会性を育む機会として開催します。こどもたちが決まったプログラムのない空間の中で、自然物を用いながら自由に遊びを展開することで、創造性や社会性、自己管理能力を養います。また、保護者や子育てに関わる大人は専門家であるプレイワーカーと共に子ども達の遊びを見守り、リスクとハザードを見極め、危機管理能力を高めます。

- 開催実績

にょきにょき新聞紙ワークショップ

新聞紙を伸ばすワークショップを行いました。日常にあるものでも、見方を変えると新しい遊びになる!そして、遊びながら試行錯誤して、新聞紙を高くするための技を身につけていく。これこそまさに、STEAM教育の基本的な考え方です。それを、身を持って体験していただく一つの方法として「にょきにょき新聞紙ワークショップ」を行いました。

- 開催実績

2022.11.05

開催場所:機構事務所・山下新天街

対象:小学生以上

参加者数:38名(午前・午後)

東京学芸大学の鉃矢悦朗教授(一般社団法人延岡こども未来創造機構理事兼運営委員会委員長)がファシリテーターとなり開催しました。

小学生から大学生、大人まで幅広い年代で開催しました。

- 参加者の声(抜粋)

「新聞紙でこんなのがつくれるとは思わなかった!」

「新聞紙の奥深さを知った」

「巨大絵をつくろう!」ワークショップ

絵の具とクレヨンを使って自由に絵を描き、最終的にそれぞれの作品を繋ぎ合わせて、一枚の巨大絵を制作しました。目をつぶったまま筆を動かして生まれる偶発的な動きから発想をし、絵を制作しました。

- 開催実績

2022.05.21

開催場所:機構事務所

対象:小学1~3年生

参加者数:親子60名(28組)

機構設立記念事業として、地域おこし協力隊が講師となり、機構事務所で小学校低学年のこども達とその保護者に向けたワークショップを行い、参加者全員で「延岡こども未来創造機構」の看板を作成しました。機構の事務所を皆さんに知っていただける機会となりました。

- 参加者の声(抜粋)

「子供が自分でいろいろ考えて想像し、外に出すということが良かったです。これからのイベントも楽しみにしています。」

「子供の自由な発想に驚きました。子供も楽しく絵がかけたようで参加してよかったです。」

ゆるスポDeCö教室

「ゆるスポDeCö」は、東京学芸大学鈴木聡研究室が開発した、年齢・性別・運動神経・発達障がいの有無に関わらず、子どもたちが一緒に遊べて・楽しめて、発達障がいの疾患理解が得られるスポーツの開発を目指したプロジェクトで、「勝ったらうれしい、負けても楽しい」といった誰もが楽しめる新スポーツです。東京学芸大こども未来研究所と連携しながら進めています。

- 開催実績

2023.03.04

開催場所:旭小学校体育館

対象:4才以上

参加者数:97名(この他に高校生ボランティア6名が参加)

今回は、「ゆるスポDeCö教室in延岡」として、4 つの種目:「はこびまショー」「ようかいRUNドリー」「ランBigキューブ」「サバいばる」を行いました。

2023.10.27

延岡市学校教育研修所特別支援教育部会主催

「きらきらスポーツフェスタ」にて「 ゆるスポDeCö」を実施

開催場所: アスリートタウン延岡アリーナ(新宮崎県体育館) サブアリーナ

対象:延岡市内公立の小中学校で特別支援学級に在籍している児童・生徒

参加者数:196名(児童・生徒:146名 教員・保護者等のゆるスポ体験者数:50名)

4 つの種目:「きびーっす」「ようかいRUNドリー」「ランBigキューブ」「サバいばる」を行いました。

2023.10.28

開催場所:東小学校体育館

対象:4才~小学校3年生

参加者数:30名

今回は、「ゆるスポDeCö教室in延岡」として、4 つの種目:「きびーっす」「ようかいRUNドリー」「ランBigキューブ」「サバいばる」を行いました。

- 参加者の声(抜粋)

「発達障害児も気軽に参加できる今日のようなイベントがたくさんあると参加しやすいです。」

「とても分かりやすいゲームばかりでとても楽しめました。みんな楽しそうでした。」

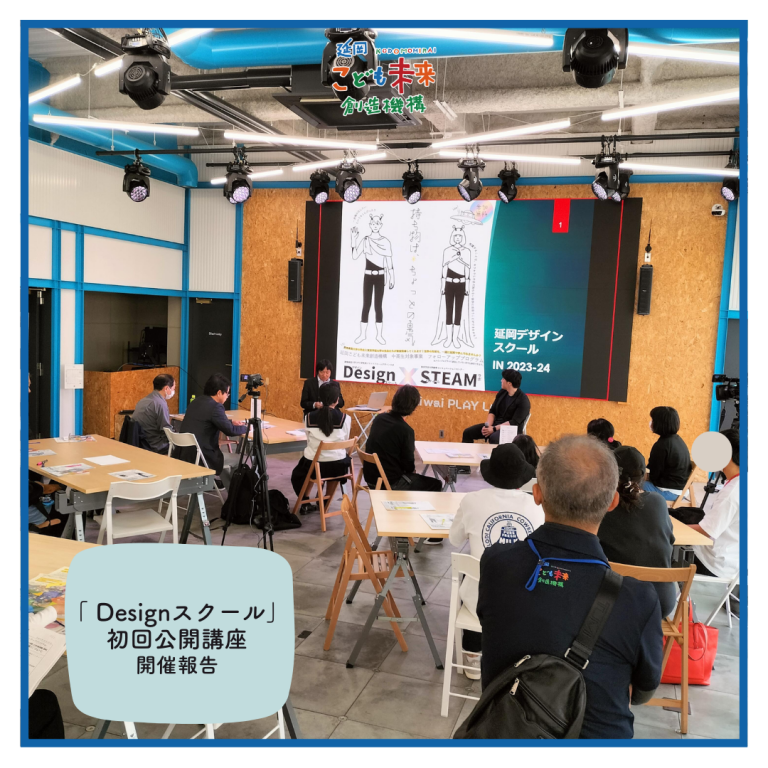

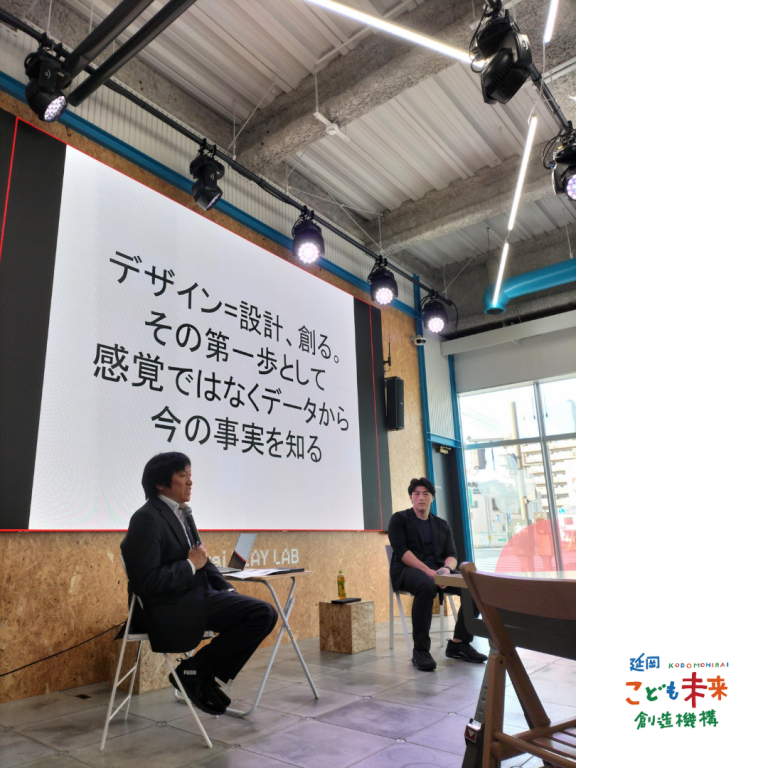

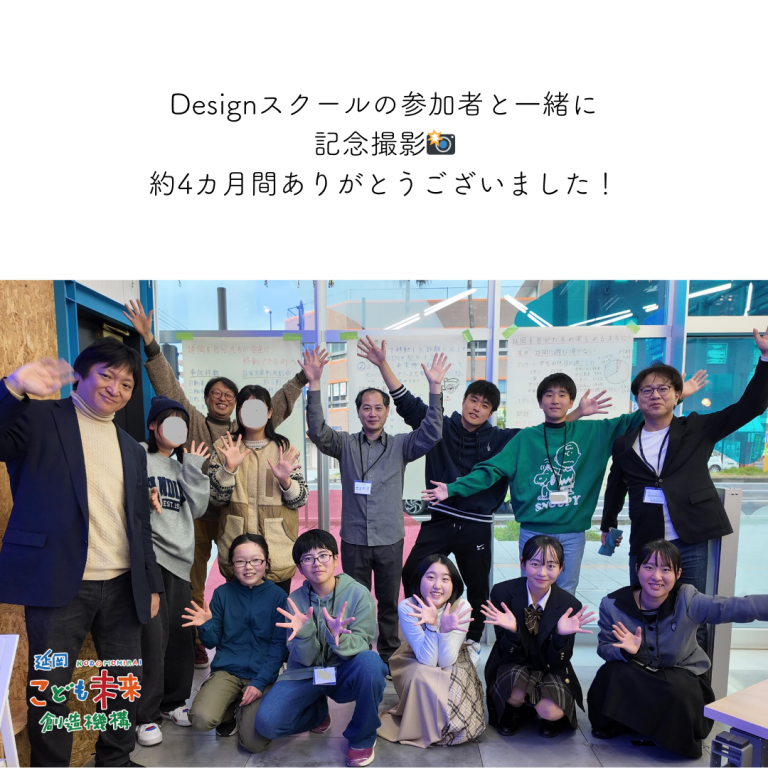

Designスクール

デザインシンキングは、ITイノベーションをリードするシリコンバレーのスタンフォード大学や世界の半導体設計をリードする台湾の台湾大学など、成長する地域で注目されている最新の思考法であり、建物や服のデザインを行う時のプロセスをビジネスの分野や社会課題解決のために活用する考え方(デザインシンキング)として学びます。

- 開催実績

2023.11.11 (初回)

開催場所:waiwai PLAY LAB

対象:主な対象を延岡市に在住、在籍する中学生、高校生とするがどなたでも参加可能。

参加者数:13名

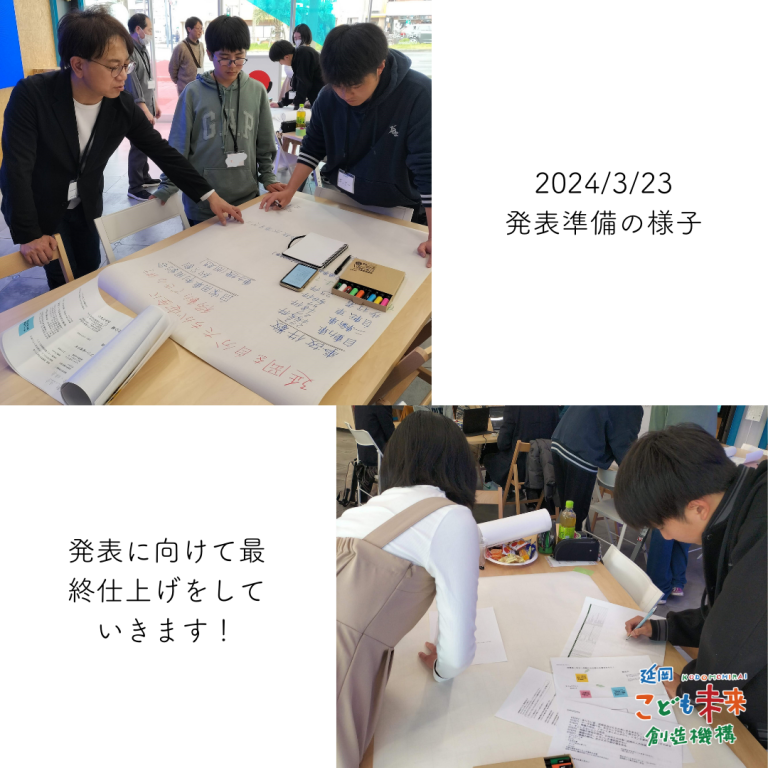

2023.12.02~2024.03.23 (2回目以降)

開催場所:waiwai PLAY LAB/延岡市コワーキングスペース/延岡こども未来創造機構事務所

対象:主な対象を延岡市に在住、在籍する中学生、高校生とするがどなたでも参加可能。

参加者数:12名

- 参加者の声(抜粋)

「技術について全く知らなかったので、色々なことを知れました。」、「ルール、技術、変化など気になるキーワードが多かった」

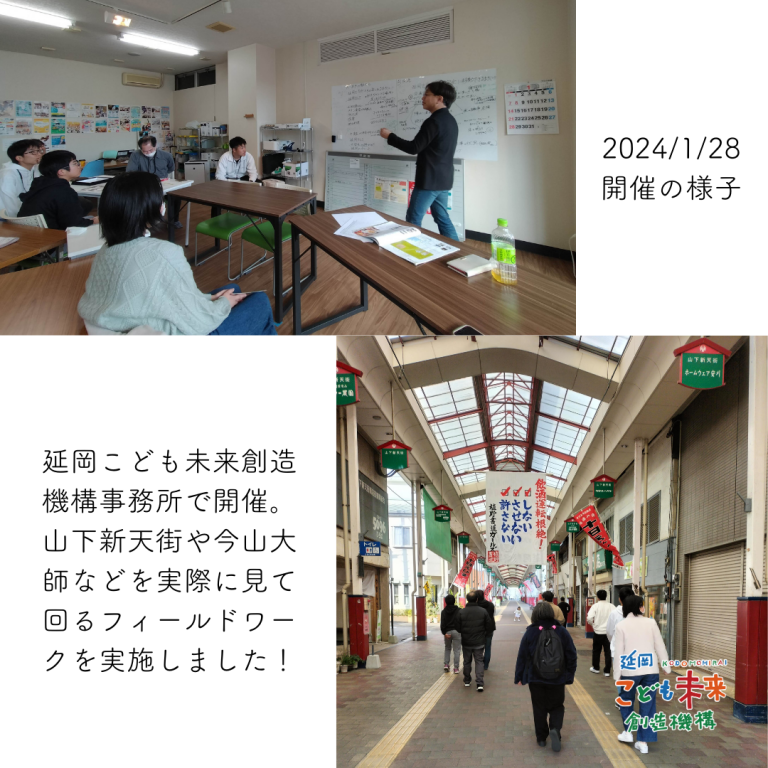

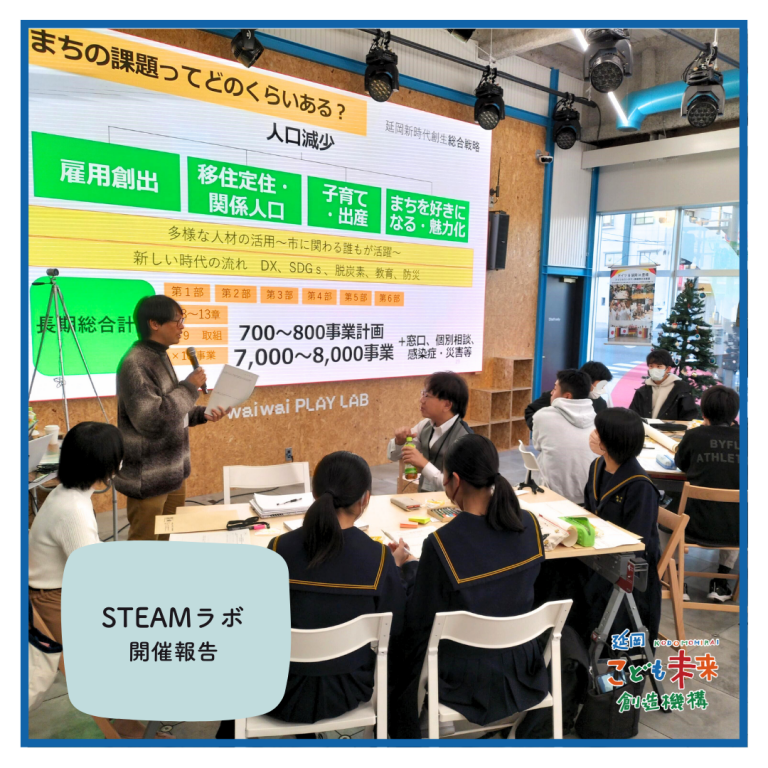

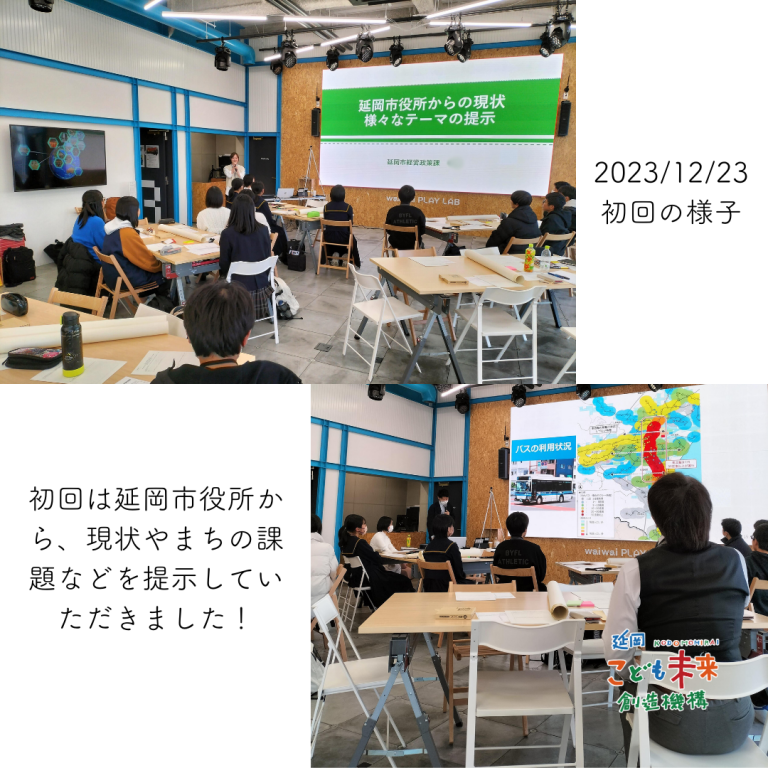

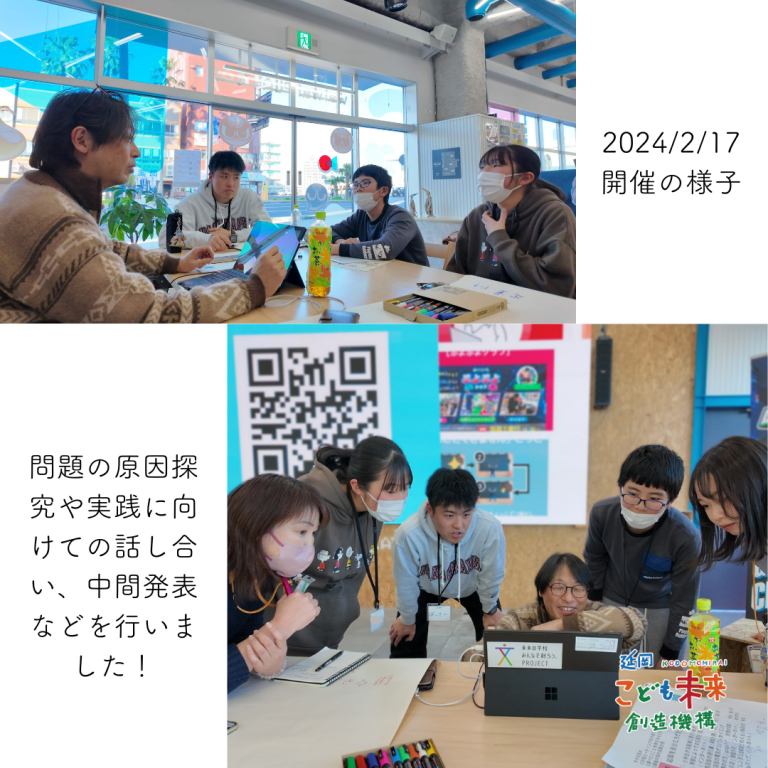

STEAMラボ

- 開催実績

2023.12.23~2024.03.23

開催場所:waiwai PLAY LAB/延岡こども未来創造機構事務所

対象:延岡市に在住、もしくは在籍している中学生、高校生

参加者数:11名

- 参加者の声(抜粋)

「他人任せではなく自分が変えていこうという意識を持つ良いきっかけになりました。」「現状をしっかり調べることで問題が見えてくることが新しく分かった。」

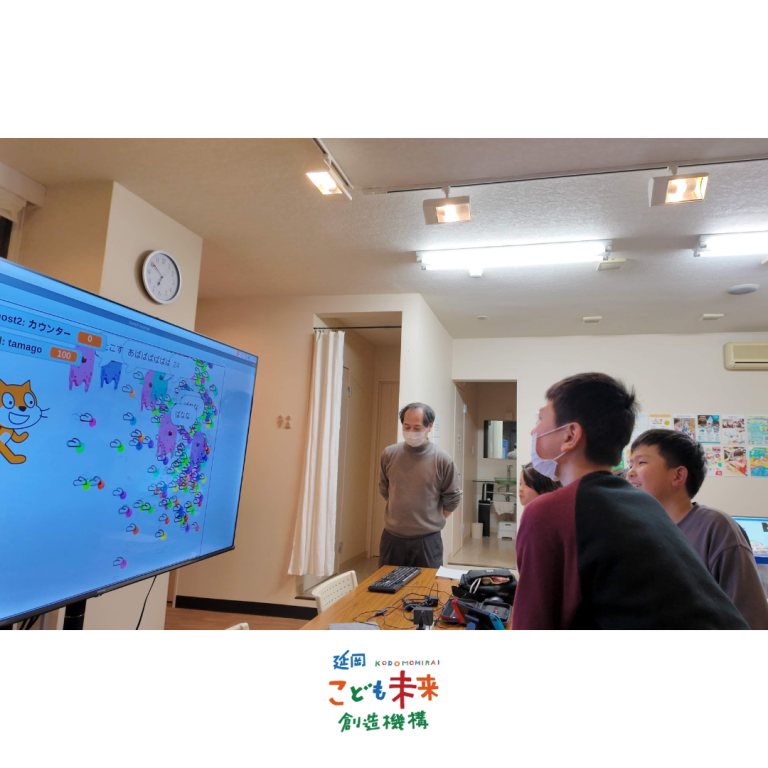

プログラミング体験会

小学4年生~高校生が楽しみながら学べるプログラミング体験会で、スクラッチ、Unity、Nintendo Switchを使用したプログラミングを体験するとともに、その過程で試行錯誤したり、楽しみながら「プログラミング的思考」や課題解決能力を養うものです。

- 開催実績

2024.02.26~03.01

開催場所:延岡こども未来創造機構事務所

対象:小学校4年生~高校生

参加者数:10名

- 参加者の声(抜粋)

「わからないことにきづいてゲームがさらにおもしろくなった。」、「作ったゲームで遊んでもらえた 」

造形デザインワークショップ

多様な大人との協働

はじめて会う大人と子ども同士がコミュニケーションをとり、協力しあいながら、新聞紙を使用して大きな立体の造形物を作りました。

- 開催実績

2019.09.28

開催場所:市役所講堂

対象:小学生+ご家族

参加者数:62名

「国立大学法人 東京学芸大学」との包括協定の締結を記念して開催しました。東京学芸大学の鉃矢悦朗教授が講師を務め、新聞紙を使用して立体の構造体を制作しました。

グローバルコミュニケーション

社会においては、様々な国や地域の人と協働することがますます必要とされています。文化や地域の異なる相手との価値観・コミュニケーションの違いなどについて理解を深め、その中で自身の力を発揮し、チームワークよくものごとを成し遂げる力を養うとともに、コミュニケーションや英語を含めた言語力の重要性に自ら気づき、英語等の語学を勉強することが自分の進路の選択肢を広げることになることを学びました。

- 開催実績

2021.08.09

開催場所:市役所講堂

対象:小学5年生~中学1年生

参加者数:34名

ANA(全日空)グループの協力を得て、様々な 国や地域の方とどのようにチームワーク良く仕事をしていくのか、コミュニケーションの違い から異文化理解の大切さを学びました。

2023.02.05

みんなで考えるSDGs ACTION! 未来を拓く高校生ミーティング あなたが描く未来ってどんな未来?

開催場所:野口遵記念館・野口遵顕彰ギャラリー

対象:高校生

参加者数:37名

「Out of KidZania inのべおか」と同時開催。

平原依文 氏(HI合同会社 代表・青年版ダボス会議 日本代表・教育未来創造会議(内閣官房) 構成員・BIRTH(高木ビル)アンバサダー)を講師に招き、「SDGs×教育」をテーマにキーノートスピーチ:「夢の中で切り拓く未来」、ワークショップ :「もしも〇〇で生まれたら~世界の課題解決ワークショップ~」を開催しました。

地球上で起こっている様々な課題に向き合い、国境や文化を超えて夢の力で自らがありたい未来を切り開いていくことを、様々な高校の生徒の皆さんが一緒に考える機会としました。

- 参加者の声(抜粋)

「思いやりの気持ちや仲間と協力して発表するというとても大事なことをたくさん知ることができました。」(R3年度グローバルコミュニケーション)

「他の高校生と話しながらSDGsへの関心を深めることができた」「私は今まで、大学に行って就職して、普通な幸せな生活を送ることができればいいと思っていましたが、夢を持つことの大切さやわくわくさを知りました!(R4年度みんなで考えるSDGs ACTION! 未来を拓く高校生ミーティング)

英語モチベーションアッププログラム

- 開催実績

2023.08.17~08.19

開催場所:カルチャープラザのべおか多目的ホール

対象:延岡市内に在住、もしくは在籍している中学生、高校生

参加者数:22名

2023.09.16/10.28/11.18/12.02

フォローアッププログラム

開催場所:カルチャープラザのべおか多目的ホール 延岡市役所2階講堂

対象:英語モチベーションアッププログラム参加者

参加者数:14名

- 参加者の声(抜粋)

「積極的に様々な事にポジティブに挑戦すること、未体験の事を経験して自分の将来の可能性を広げること」、「英語があまり分からなくても、ジェスチャーなどで伝えられるということ」

Light Up Gallery in延岡

「みんながアーティストワークショップ」

「Light Up Gallery in延岡」はアートの力で「まち」と「ひと」をつなぐことをテーマとしたJT(日本たばこ産業株式会社)の地域貢献活動。市民の皆さまにも作品づくりを体感し、理解を深めていただくために立ち寄り参加型ワークショップ「みんながアーティストワークショップ」を開催しました。

- 開催実績

2023.09.30

開催場所:延岡市役所玄関前スペース

対象:延岡市民

参加者数:62名

東京学芸大学学生インターンシップ

「東京学芸大学」と「延岡市」及び「延岡市教育委員会」の相互の教育・子育てに関する連携協定の取組みの一つとして、東京学芸大学の学生が大学の休業期間を活用して、大学の授業で学んだことを実際の教育現場で実践する機会として、延岡市内の小学校で2週間、授業支援等のボランティア活動を行いました。子どもたちには、多様な人と触れ合う機会とするとともに、学生がワークショップを開催することで、互いに学び合える場を創出しました。

- 開催実績

2021.09.08~09.10/09.13~09.17

学生インターンシップ:土々呂小学校

学生ワークショップ:「わかるとかわる 走りのコツ」ワークショップ(09.18 ※感染拡大の影響で中止)

2022.09.26~09.30/10.03~10.07

学生インターンシップ:旭小学校

学生ワークショップ:まちの魅力を再発見するワークショップ『のべおか探検隊』(10.01)

2023.02.27~03.03/03.06~03.10

学生インターンシップ:旭小学校

学生ワークショップ:「ゆるスポDeCö教室in延岡」(03.04)

2023.09.04~09.08/09.11~09.15

R5年度秋季は、延岡市教育委員会が、教員を目指している学生を対象に、教員の魅力を感じ、主体的に教育について学ぶ機会として、宮崎大学・南九州大学・九州保健福祉大学と連携して計画した「教育大学リーグ」ともコラボレーションする試行的な取組みも行いました。

学生インターンシップ:恒富小学校・南小学校

学生ワークショップ:「自然体験ワークショップ」内午後活動「木の枝でタワーをつくろう!」ワークショップ(09.09)

2024.02.26~03.8

学生インターンシップ:恒富小学校

学生ワークショップ:「プログラミング体験会」(02.26~03.01)

「巨大らくがきワークショップ」(03.09)

- 参加者の声(抜粋)

「自分の将来について考えるきっかけになった。」(R4年度秋季)

「自分が今まで受けてきた教育がスタンダードとは思わずに、学びの固定概念を崩していく必要性を強く感じ、それができるように行動していこうと思った。」(R5年度秋季)

「今回のインターンで自分の視野が一気に広がりました。自分に出来たところ、足りないところを理解して今後について考えるとても良い機会になりました。」(R5年度秋季)

学生インターンシップ×教育大学リーグ

教員を目指している学生を対象に教員の魅力を感じ主体的に教育について学ぶ機会として、東京学芸大学・宮崎大学・南九州大学・九州医療科学大学との連携により、教育委員会と協同で開催する。延岡市内の小学校等で2週間の授業支援ボランティアを行うとともに最終的には「教育大学リーグ・ミーティング」として、市内の教育に興味のある高校生を交えて意見交かんする場を設ける。

- 開催実績

2023.09.15

開催場所:九州保健福祉大学 図書館

対象:東京学芸大学、宮崎大学、南九州大学、九州保健福祉大学の学生

参加者数:10名(大学生)

「ミーティング」への高校生参加者数:56名

- 参加者の声(抜粋)

「教員になりたいという想いが強くなった」、「教員になりたい想いは変わらない」(大学生)

「今回の話をきいて、これから大人になる私たちが頑張らなきゃいけないと感じた。自分は青年海外協力隊で海外の教育を学んだあと、延岡に戻ってきて教員になりたい」(高校生)

東京学芸大学学生ワークショップ

「東京学芸大学」と「延岡市」及び「延岡市教育委員会」の相互の教育・子育てに関する連携協定の取組みの一つとして開催する「学生インターンシップ」の機会に、学生がワークショップを開催し、互いに学び合える場を創出しました。

- 開催実績

2021.09.18

「わかるとかわる 走りのコツ」ワークショップ ※新型コロナの影響で中止

開催場所:職業訓練センター

対象:土々呂小学校3~6年生

2022.10.01

まちの魅力を再発見するワークショップ「ギガタブレットを持って山下新天街へGO!~のべおか探検隊ワークショップ」

※ギガタブレット…初等・中等教育の中で令和三年度より実施されている「GIGAスクール構想」において、児童生徒に一人一台端末環境を設定した際のタブレットの呼び名

開催場所:山下新天街・旭小学校

対象:旭小学校4~6年生

参加者数:親子24名

①山下新天街の中で顔に見えるものを探し、ギガタブレットで撮影。

②学校に戻り、撮った写真を普段の授業でも使われている“ロイロノート”というツールを使って加工し、ヨウカイの姿をつくる。

③ヨウカイがどこにいてどんな時に現れるのか、特徴はどんなところなのかを付け足し、ヨウカイの完成。

作ったヨウカイをみんなで鑑賞し、それぞれ違った視点がある面白さを共有しました。

2023.03.04

ゆるスポDeCö教室in延岡

※参加者数等は「ゆるスポDeCö」に掲載

2023.09.09

自然体験ワークショップ内PMワークショップ

「木の枝でタワーをつくろう」

※参加者数等は「自然体験ワークショップ」に掲載

2024.03.09

東京学芸大学のインターン生によるワークショップ「巨大落書きワークショップ」

開催場所:延岡市駅前複合施設エンクロス

対象:延岡市民

参加者数:86名

.jpg)

- 参加者の声(抜粋)

【R4年度】

「子どもがタブレットをあそこまで使いこなせて、発想が豊かなところを見ることができたのが保護者にとって、非常に満足だった。」

「いつものまちを、違う視点で見るというのがすごくおもしろかったです。 楽しいワークショップでした。」

「自分が思っているよりも、周りに「妖怪」がいて新しい発見ができました。」(こどもコメント)

【R5年度】

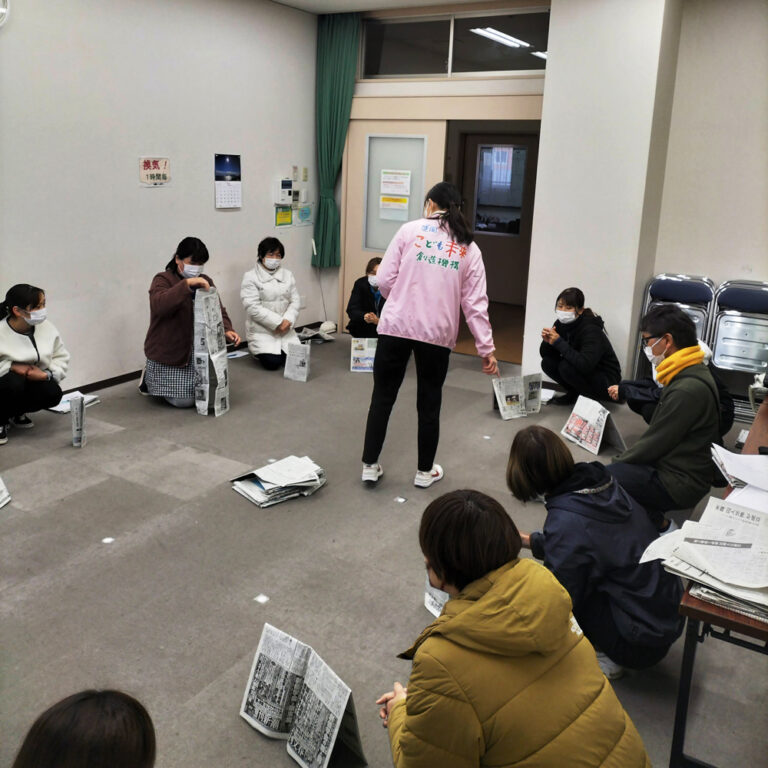

STEAM教育体験研修会

「遊びは最高の学び」を実際に体験していただくことを通して、STEAMの基本的な考え方や幼児教育、幼児保育におけるその大切さを学ぶ会となりました。

体験のツールとして、以前親子向けに開催した「にょきにょき新聞紙ワークショップ」を行いました。

①「にょきにょき新聞紙ワークショップ」の体験

②体験したことの学びの言語化

③STEAM教育についての講義

- 開催実績

2022.12.19/2023.01.24

STEAM教育体験研修会@延岡市保育協議会

開催場所:岡富コミュニティセンター・山下新天街

対象:保育士

参加者数:18名

延岡市保育協議会主催の研修会の講師を担当しました。

2023.02.14

STEAM教育体験研修会@延岡小学校

開催場所:延岡小学校

対象:延岡小学校教職員

参加者数:24名

2023.03.10

STEAM教育体験研修会@緑ヶ丘保育園

開催場所:緑ヶ丘保育園

対象:緑ヶ丘保育園の保育士・幼児

参加者数:22名

2023.03.13

STEAM教育体験研修会@なかしま保育園

開催場所:なかしま保育園

対象:なかしま保育園の保育士・幼児

参加者数:20名

2023.07.1~07.31

地域こども支援人材育成講座

開催場所:オンデマンド

対象: 高校以上

参加者数:22名

- 参加者の声(抜粋)

「遊びが本当に学びにつながっているなと思いました。失敗しても全然恥ずかしいとかそういう気持ちはなくて『次はどうやったらできるかな』という環境が大切だなと思いました」

「普段は自分たちが保育をする側なのでどうしても子供達に教材を用いたり、自分の中で計画を立てて行ったりするが、自分たちが楽しむ気持ちがすごく大切だなということを改めて感じることができた。」

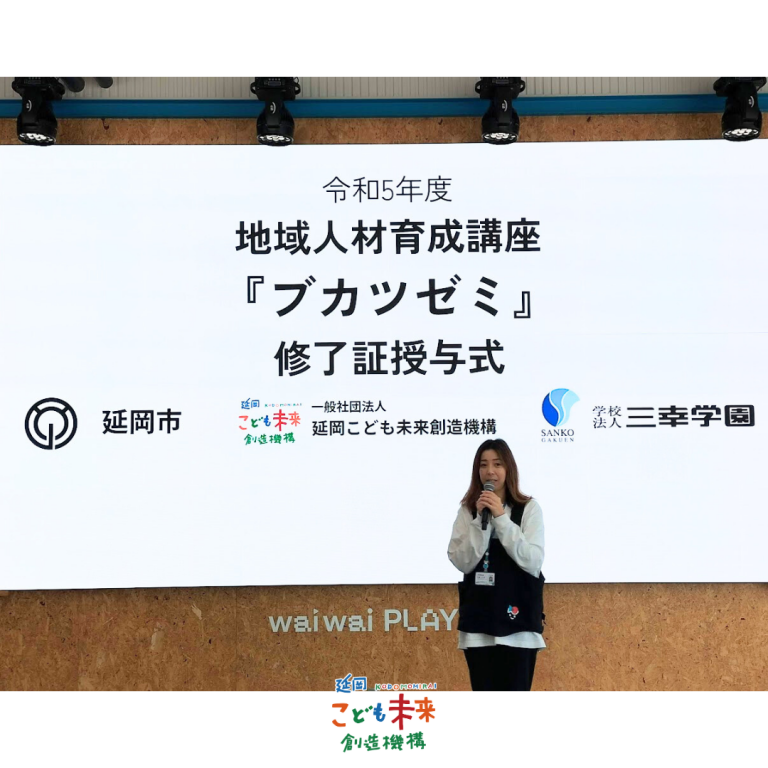

地域人材育成講座(部活動指導員養成)事業 ブカツゼミ

部活動指導員を養成するための e-ラーニングプログラムです。教育現場の部活動・地域でのスポーツ活動に携わる上で重要な基礎知識の習得を目指します。

- 開催実績

2023.06.28~09.27

開催場所:オンデマンド

対象:スケボー連盟、waiwai(初年度のためトライアルとして実施)

参加者数:7名

- 参加者の声(抜粋)

「中学生になるタイミングで各学校のブカツに所属しスケートボードから離れてしまう生徒さんもいるので、続けていける活動を行いたい。」、「地域をメディアという観点から見守ってきた経験を活かしながら今後活動を発展させたい。」

地域こども支援人材育成講座

- 開催実績

2023.07.01~07.31 (7月期)

開催場所:オンデマンド

対象:高校生以上

参加者数:22名

2023.08.01~08.31 (8月期)

開催場所:オンデマンド

対象:高校生以上

参加者数:6名

2024.03.24(ワークショップ+座談会)

開催場所:カルチャ―プラザのべおか多目的ホール

対象:地域こども支援人材育成講座 受講者

参加者数:9名

共育講演会

講演会については、当機構の存在や取組みを市内外の多くの人に伝えていく機会として、その時のニーズに応じた内容のものを、年1回程度継続して開催していきます。

- 開催実績

2021.01.16

今を生きるこどもたちの自己肯定感を育むために~二宮金次郎流人づくりの秘訣~ ※新型コロナの影響で中止

講師:親子をつなぐ学びのスペースリレイト 代表 中桐万里子 氏

開催場所:市役所講堂

2022.08.28

子育てのヒントが見つかる! 共育講演会 ※新型コロナの影響で中止

第1部 講演会

「今を生きるこどもたちの自己肯定感を育むために~二宮金次郎流 人づくりの秘訣~」

講師:親子をつなぐ学びのスペースリレイト 代表 中桐万里子 氏

「中高生による未来をつくる探求学習に地域は何ができるか」

講師:認定NPO法人 カタリバ 菅野祐太 氏

第2部 トークセッション

「延岡こども未来創造機構の未来を想像しよう」

ファシリテーター:東京学芸大学教授 鉃矢悦朗 氏

ゲストスピーカー:中桐万里子 氏・菅野祐太 氏

2023.06.18

ミライの学校の創り方~世界に羽ばたく勇者となるためには~

講演会+ワークショップ

講師:日野田直彦氏

開催場所:延岡市役所2階講堂

参加者数:88名

- 参加者の声(抜粋)

【R5年度】

「講義を聞くのが苦手だったが、はじめて講義が楽しいと思えこれからの将来のモチベーションにつながった」、「枠を外す考え方をもつことの楽しみを知れた」

イングリッシュキャンプ

外国青年と制作活動や体験活動などを行い、日常生活に活かせるネイティブの英語に触れる機会をつくります。

一人でも多くの子どもたちに「英語が通じ た」「外国の人とやりとりができた」という 実体験を経験してもらうため、外国青年と制 作活動や様々な体験活動を行い、日常生活に 活かせるネイティブの英語に触れる機会を提 供しました。「地域づくりサークルわかあゆ」と協力しながら行っています。

- 開催実績

2020.11.07・11.21

開催場所:川中コミュニティセンター・須美江家族旅行村

対象:小学4年生~中学3年生

参加者数:27名

①クリスマスイルミネーション作成

②夕飯づくり・ウォークラリー・キャンプファイヤー

③英語ゲーム・英語の出し物(英語劇・歌を歌いながらフラダンスなど)

2021.11.23・11.27

開催場所:社会教育センター・須美江家族旅行村

対象:小学4年生~中学3年生

参加者数:21名

①ゲームなどによる英語活動

②鮎の塩焼き体験、スモア

③スウェーデントーチ体験

④イルミネーションの点灯(ペットボトルで作成)

2022.11.12・11.26

開催場所:社会教育センター・須美江家族旅行村

対象:小学4年生~中学2年生

参加者数:28名

①ウォークラリーやゲーム活動をはじめとする英語活動

②かぼちゃのクラムチャウダー、羽釜でごはん作り、カレー缶、スモアなどの夕食づくり

③プレイベントで作成した、プラゴミで作ったイルミネーションの点灯式 など

2023.11.19・11.25

開催場所:社会教育センター・須美江家族旅行村

対象:小学4年生~高校3年生

参加者数:39名

①ウォークラリーやゲーム活動をはじめとする英語活動

②各班ごとにカレーライス(夕食)づくり

③プレイベントで作成したイルミネーションの点灯式

④各班で練習した出し物の発表会

⑤キャンプファイヤー

など

-768x576.jpg)

- 参加者の声(抜粋)

【R4年度】

「私は、人見知りで最初は恥ずかしかったけど、2日目は、お友達もできてとても楽しかったです。」

「外国のお友だちと一緒に遊んだり、火をおこしたりマシュマロを食べたりするのが、とても楽しかったです。あと、一緒にはなしたりするのも、楽しかったです。」

「廃材を使って、綺麗なイルミネーションができたのが新しい発見だった。」

【R5年度】

「英語が喋れなくても、頑張って身振り手振りで本当に伝わるということが分かった。」

年下が多かったので、難しそうな時はALTの方の通訳をしたり、とりあえずやってみせたりして伝えようと努めました。英語での会話にも挑戦してみました。」

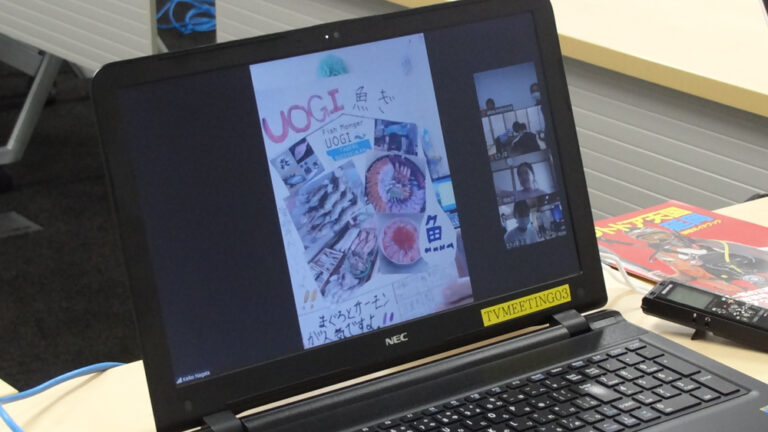

オンライン社会見学

実際に働いている人たちの声を聴き、探究的な学習に取り組むことで、自分の「こうありたい」という姿を描き、よりよく課題を解決する意欲を育みました。

- 開催実績

2020.08.19

開催場所:オンライン

対象:小学4年生以上

参加者数:17名(岐阜14名・延岡3名)

延岡市の子どもたちと岐阜市の民間学童「ヒトノネ」の子どもたちがオンラインでつながり、岐阜市内の魚屋さんを社会見学しました。 店主にインタビューし、お店の宣伝ポスター を制作し、岐阜市の子どもたちと作品を見せ合いながら交流を図りました。

- 参加者の声(抜粋)

「めったにできない体験ができてよかったです。いろいろな人とも触れ合えるのでとても楽しかったです。 大勢の人に、オンラインで自分の気持ちを伝える、これからは、当たり前になってゆくであろうことを、娘が勉強す る機会を与えてくださり、光栄です。また、わくわくする様な企画を心待ちにさせていただきます。」

「岐阜県の事が知れてよかった。終わった後に地図で場所を確認したりと視野が広がった。」

自然体験ワークショップ

環境省の快水浴場百選に選ばれた須美江海水浴場や県内唯一の有人島・島浦島など、延岡ならではの自然環境を活かしたアウトドア体験をすることで、ふるさとに愛着と誇りを持つ心を育む機会として開催しました。また、単に体験するだけではなく、地域の団体と連携し、課題を見つけて考える探求型学習など、深堀りする自然体験活動プログラムとしました。

- 開催実績

2021.09.25

開催場所:浦城港・ビーチの森すみえ

対象:小学5年生~中学3年生

参加者数:19名

浦城の海をシュノーケリングし、そこでの学びや発見をコラージュ制作としてアウトプットしました。

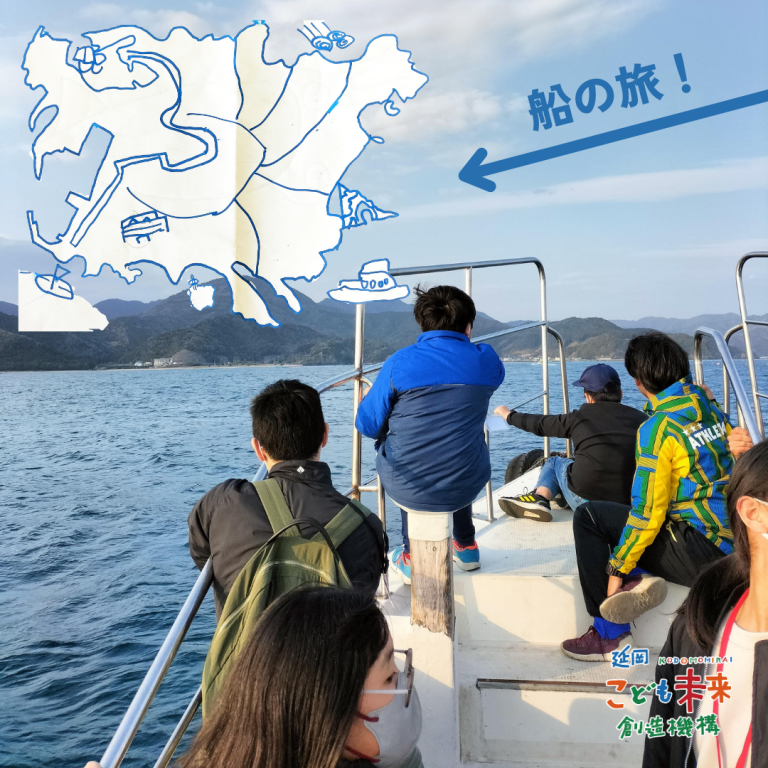

2023.02.18

自然体験ワークショップ ~船に乗って島野浦へ行ってみよう~

開催場所:島野浦島

対象:小学5年生~高校生

参加者数:21名

クルージング体験や工場見学、島探索を通じて島野浦の自然や文化、産業を体験するだけでなく、地域の団体と連携し、自ら課題を見つけて自分の考えを深堀りする活動なども行いました。

2023.09.09

自然体験ワークショップ

開催場所:鹿川渓谷・鹿川キャンプ場

対象:小学生親子

参加者数:16名

午前中はNPO法人ひむか感動体験ワールドの皆さまのご協力のもと、鹿川渓谷の散策を行い、午後からは東京学芸大学のインターンシップ生らが企画した、STEAMの視点を取り入れたワークショップ「木の枝でタワーをつくろう!」ワークショップを行いました。

.jpg)

- 参加者の声(抜粋)

【R3年度】

「けっこう有名な延岡の海なだけあって、とてもきれいな海で、色々な魚をたくさん見ることができたので、とてもよい体験でした。」

「コラージュ体験では自分の思うがままに出来たのでよかったです。」

【R5年度】

「いつもインドアでゲームばかりでしたが自然の中でとても楽しくすごせました」

延岡高校SSH事業 フィールドワーク

延岡高校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環で、1年生を対象に鹿川渓谷や島野浦でフィールドワークを受託し開催しています。

- 開催実績

2023.10.11

延岡高校SSH鹿川フィールドワーク(自主事業)

開催場所:鹿川渓谷/鹿川キャンプ場

対象:延岡高校1年生

参加者数:41名

2023.10.13

延岡高校SSH島野浦フィールドワーク(自主事業)

開催場所:島野浦島

対象:延岡高校1年生

参加者数:41名

- 参加者の声(抜粋)

「ワークショップでは、仲間たちと協力しながら思考力を鍛えることができました。」

「木々やお花、川の水などすべてがきれいに保たれていてこの環境を僕たちも含め後世に残していかないといけないと思いました。」